Sur un chantier, la sécurité ne se limite pas aux garde-corps, aux filets ou aux vérifications réglementaires des engins de chantier. Lorsqu’il reste un risque résiduel, le dernier rempart est individuel : ce sont les Équipements de Protection Individuelle (EPI).

Casques, chaussures, harnais, masques… leur port est obligatoire, mais encore faut-il les choisir correctement, les entretenir et assurer leur traçabilité. En effet, un EPI non conforme ou mal utilisé peut donner un faux sentiment de sécurité et exposer gravement les équipes.

L’objectif de cet article : comprendre ce qu’est un EPI chantier, ses catégories réglementaires, les protections essentielles par famille de risques, et comment les intégrer dans une gestion sécurité cohérente, au même titre que la Sécurité du chantier et la VGP réglementation.

Un Équipement de Protection Individuelle (EPI) est conçu pour protéger un travailleur contre un risque précis lorsqu’aucune autre mesure ne peut l’éliminer. C’est un principe fondamental du Code du travail : la hiérarchie des mesures de prévention impose d’abord d’agir à la source (supprimer le danger), puis de recourir aux protections collectives (garde-corps, filets, signalisation). L’EPI vient seulement en complément.

Exemple concret : sur un chantier de gros œuvre, les zones de circulation des engins sont délimitées par des balisages et des barrières. Mais l’opérateur au sol reste exposé aux projections de gravats : un casque de chantier conforme EN 397 et des lunettes enveloppantes deviennent alors indispensables.

À la différence de la VGP des engins de chantier, qui certifie la conformité mécanique d’une machine, l’EPI concerne directement l’humain. Les deux démarches sont complémentaires : la sécurité ne se limite jamais à un seul levier.

La réglementation européenne (Règlement UE 2016/425) distingue trois catégories d’EPI, qui conditionnent leur mode de certification et de suivi :

✓ Catégorie I – Risques mineurs

Protection contre des nuisances réversibles (poussières, faibles vibrations, lumière solaire). Exemple : gants fins de manutention, lunettes anti-poussières.

→ Déclaration de conformité du fabricant, pas de contrôle externe obligatoire.

✓ Catégorie II – Risques intermédiaires

La majorité des EPI de chantier : casques, chaussures de sécurité, gilets haute visibilité. Ils nécessitent un examen CE de type et des contrôles qualité en fabrication.

✓ Catégorie III – Risques graves ou mortels

Harnais antichute, masques respiratoires contre l’amiante ou les solvants, gants isolants pour l’électricité. Leur suivi est strict : contrôle annuel par une personne compétente, traçabilité individuelle, et formation renforcée à l’usage.

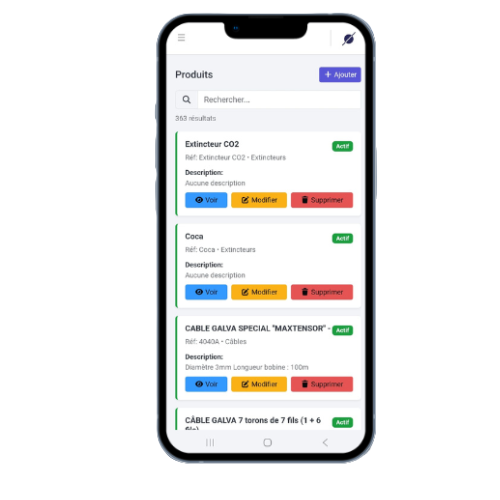

Sur le terrain, cette classification n’est pas qu’une formalité administrative : elle guide la fréquence des vérifications et la gestion documentaire. Beaucoup d’entreprises utilisent un Logiciel VGP pour centraliser la traçabilité des EPI et des engins dans un seul registre numérique, plutôt que de jongler entre classeurs et tableurs.

Chaque famille de risque appelle une protection adaptée. Distribuer un “pack standard” à tous les salariés est inefficace : l’évaluation des risques (DUER, PPSPS, plan de prévention) doit définir la dotation réelle.

✓ Tête : casque conforme EN 397, parfois renforcé EN 12492 pour travail en hauteur. Compatibilité avec visières, lampes frontales, coquilles antibruit.

✓ Mains : gants adaptés à chaque tâche (EN 388 anti-coupure, EN 407 chaleur, EN 374 chimique). Exemple : un ferrailleur et un applicateur de résine n’ont pas les mêmes besoins.

✓ Pieds : chaussures de sécurité S1/S2/S3 (EN ISO 20345), antidérapantes pour sols mouillés, montantes pour terrain instable.

✓ Yeux/visage : lunettes anti-projection, visières de meulage, écrans faciaux anti-projections métalliques.

✓ Audition : bouchons moulés pour postes bruyants en continu, casques antibruit pour chocs impulsionnels.

✓ Respiration : masques filtrants FFP (poussières, silice) ou cartouches chimiques pour solvants (EN 143/EN 14387). Tests d’ajustement obligatoires.

✓ Corps : vêtements haute visibilité (EN ISO 20471), vestes anti-intempéries, combinaisons anti-coupure pour tronçonneuse.

✓ Chute de hauteur : systèmes antichute complets (harnais EN 361, longes avec absorbeur EN 355, connecteurs EN 362), plus un plan de secours en cas de suspension.

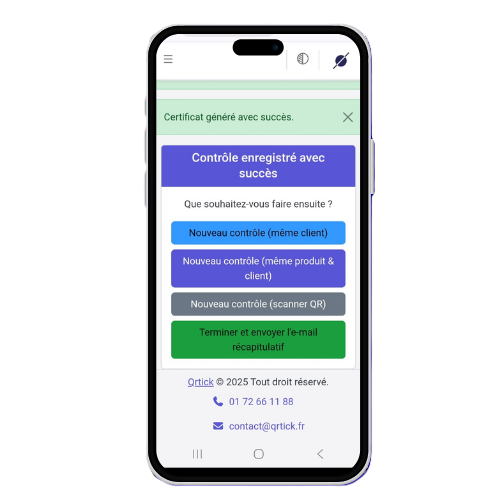

La gestion de ces équipements ne s’arrête pas à la distribution. Chaque EPI doit être attribué, tracé et contrôlé. Nos abonnements intègrent un module de suivi des dotations et rappellent automatiquement les échéances de vérification.

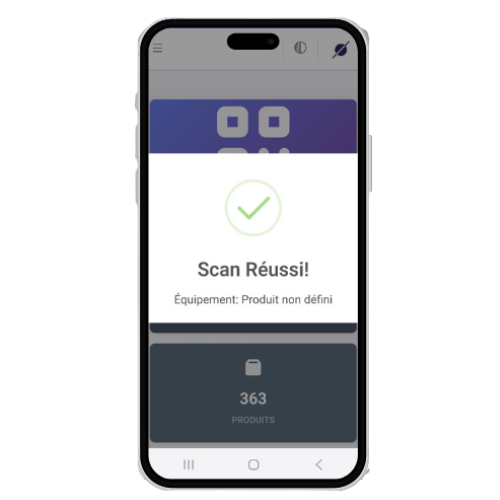

Pour le terrain, nos produits (étiquettes QR/NFC, scellés, accessoires) facilitent l’identification et la traçabilité.

Il n’existe pas de “pack universel” d’EPI pour tous les chantiers. Leur choix se fonde sur trois piliers :

✓ l’évaluation des risques inscrite dans le DUER (Document Unique d’Évaluation des Risques),

✓ les modes opératoires et plans de prévention (PPSPS, permis de feu, plan de circulation),

✓ les contraintes spécifiques du site : météo, co-activité avec d’autres entreprises, proximité de lignes électriques, circulation d’engins, etc.

La règle est claire : un EPI devient obligatoire dès lors que le risque ne peut pas être supprimé ou suffisamment réduit par une mesure collective. Par exemple : un garde-corps supprime le risque de chute sur une toiture, mais si l’intervention impose de franchir la zone, le harnais reste obligatoire.

Côté responsabilités, le Code du travail (articles R4321-1 et R4323-95) impose à l’employeur de fournir gratuitement des EPI conformes (CE), de former au port et d’assurer leur entretien/remplacement. Les salariés doivent, de leur côté, les porter correctement et signaler tout défaut.

Cette articulation EPI/engins/levage s’intègre logiquement avec d’autres obligations réglementaires : Contrôle appareil de levage : réglementation et Engins de levage. Les VGP obligatoires (chariots, mini-pelles, nacelles…) et le port effectif des EPI forment ensemble un socle de prévention.

Un EPI est efficace s’il est identifié, suivi et contrôlé. Les bonnes pratiques recommandent de tracer :

✓ numéro de série et date de mise en service,

✓ affectation nominative ou collective,

✓ documents de conformité (certificat CE, notice),

✓ échéances de vérification périodique (harnais, longes, casques),

✓ incidents signalés ou réparations,

✓ critères de mise au rebut (date limite, usure constatée).

Cette traçabilité évite des situations critiques : un harnais utilisé au-delà de sa durée de vie théorique, un masque à cartouche sans étanchéité, ou des bouchons antibruit réutilisés hors d’usage.

Digitaliser ces registres (inventaire, alertes, preuves photo) permet de fiabiliser le suivi et de gagner du temps lors des audits. C’est la même logique que pour les VGP engins de chantier

Avec le Logiciel VGP , vous centralisez aussi la gestion des EPI : alertes automatiques, registre individuel, preuves photographiques. Selon vos besoins, démarrez progressivement via nos abonnements.

La meilleure protection est celle que les équipes portent réellement. Trois critères font la différence sur le terrain :

✓ l’ergonomie : un harnais bien ajusté, des gants à la bonne taille, une compatibilité entre lunettes et masque respiratoire,

✓ le confort thermique : casques ventilés en été, vêtements contre le froid ou la pluie en hiver,

✓ l’entretien et la logistique : filtres respiratoires disponibles, mousses antibruit remplaçables, visières nettoyées, stockage ventilé pour limiter l’humidité.

Un stock bien géré réduit le refus de port sur le terrain et allonge la durée de vie des EPI. Les kits personnalisés par poste (sac EPI complet avec check-list) sont une solution pratique pour fiabiliser l’équipement quotidien.

Les EPI ne sont pas isolés : ils s’inscrivent dans une organisation globale. Leur efficacité repose sur :

✓ un balisage clair (zones interdites, circulations séparées engins/piétons),

✓ des autorisations de travail (permis feu, consignations électriques),

✓ des briefings quotidiens (causeries sécurité, consignes spécifiques),

✓ des contrôles périodiques (VGP, inspections internes, audits clients).

L’intégration est aussi numérique : un QR code apposé sur chaque EPI permet d’accéder à sa fiche (conformité, date de mise au rebut). Cette logique est la même que pour les engins ou échafaudages.

Un équipement porté individuellement pour réduire l’exposition à un risque résiduel (chocs, chutes, bruit, poussières, produits, électricité), lorsque les protections collectives ne suffisent pas. Il complète, sans les remplacer, les mesures de prévention techniques et organisationnelles.

Cat. I : risques mineurs (nuisances limitées).

Cat. II : risques intermédiaires (majorité des EPI BTP).

Cat. III : risques graves/mortels (antichute, respiratoire, électrique).

Le niveau de contrôle et de traçabilité augmente avec la catégorie.

Ceux requis par l’évaluation des risques et les modes opératoires : casque, chaussures, gants adaptés, haute visibilité, protections yeux/oreilles, antichute et respiratoire selon exposition. La dotation dépend du site, du poste et des tâches.

L’employeur fournit, forme, maintient et remplace. Le salarié porte et entretient conformément aux consignes. La traçabilité (registre, contrôles) prouve la conformité.