La VGP des engins de chantier n’est pas une simple formalité : c’est une obligation légale qui garantit la sécurité des opérateurs et la continuité des travaux. Prévue par les articles R.4323-22 à R.4323-27 du Code du travail et l’arrêté du 1er mars 2004, elle impose de contrôler régulièrement l’état et le bon fonctionnement des engins utilisés pour terrasser, lever ou manutentionner.

En pratique, cette vérification périodique permet de détecter les usures invisibles, de réduire le risque d’accident et de prouver la conformité lors d’un audit ou d’une inspection. Chaque contrôle donne lieu à un rapport VGP, à archiver dans le registre de sécurité.

Dans cet article, nous faisons le point sur les obligations, la fréquence et les équipements concernés, avec un regard concret sur le terrain.

Pour replacer la démarche dans son cadre global, vous pouvez consulter notre article sur la réglementation vgp.

La Vérification Générale Périodique (VGP) vise à confirmer que l’équipement peut être utilisé en toute sécurité. En pratique, le contrôle combine :

✓ Un examen visuel (fissures, corrosion, usure des pneus/chenilles, état des flexibles),

✓ Des essais fonctionnels (freinage, stabilité, commandes de levage),

✓ La vérification des organes de sécurité (arrêt d’urgence, avertisseurs, ceintures, clapets anti-retour).

Chaque VGP donne lieu à un rapport signé, consigné dans le registre de sécurité. L’absence de ce rapport est un motif classique de sanction lors d’un audit CARSAT ou d’une inspection du travail.

La VGP s’applique à la quasi-totalité des engins utilisés pour terrasser, manutentionner ou lever des charges. Elle s’intègre dans une logique globale :

✓ La maintenance préventive, qui évite les pannes avant qu’elles ne deviennent critiques → voir Maintenance préventive

✓ L’usage des EPI adaptés pour chaque tâche → voir EPI chantier

✓ Un plan de prévention cohérent pour sécuriser la co-activité sur site → voir Sécurité du chantier

La réglementation distingue plusieurs moments clés où la vérification doit être effectuée :

Avant mise en service : un engin neuf ou d’occasion doit être validé avant sa première utilisation (article R.4323-23).

Périodiquement : la fréquence est fixée par la famille d’équipement (souvent 6 mois pour le levage).

Après événement : une réparation structurelle, un accident ou une modification impose une vérification exceptionnelle.

Après immobilisation ou remontage : typiquement pour une grue déplacée ou un engin stocké plusieurs mois.

Ne pas réaliser ces contrôles expose l’entreprise à des amendes de 3 750 € par infraction (article L.4741-1), voire à la responsabilité pénale du dirigeant en cas d’accident.

Au-delà de la sanction, l’absence de vérifications peut entraîner l’immobilisation des machines concernées, la suspension temporaire de l’activité par l’inspection du travail, voire l’arrêt d’un chantier entier. Cela peut aussi avoir des conséquences financières indirectes : retards de livraison, pénalités contractuelles, augmentation des primes d’assurance.

La fréquence semestrielle imposée aux engins de levage répond à une logique simple : l’usure invisible est souvent la plus dangereuse. En 6 mois, un engin peut subir :

✓ des chocs répétés sur les axes et attaches rapides,

✓ des contraintes mécaniques sur câbles, chaînes et freins,

✓ des conditions sévères (poussières, boue, humidité, chaleur) qui accélèrent la corrosion,

✓ une rotation d’opérateurs qui accroît les sollicitations.

L’arrêté du 1er mars 2004 impose cette périodicité pour les appareils de levage motorisés, mais il prévoit aussi que les conditions d’usage intensif justifient des contrôles plus rapprochés.

Exemple : une mini-pelle utilisée quotidiennement en carrière devra être vérifiée plus souvent qu’un chariot occasionnel en entrepôt → voir VGP mini pelle et VGP chariot.

Au-delà de la conformité, la VGP semestrielle réduit les coûts indirects : une détection précoce limite les arrêts de chantier, les locations d’urgence et les litiges avec la maîtrise d’ouvrage.

Pour automatiser vos rappels d’échéance et le stockage des rapports, découvrez ce qu’est le cloud vgp et notre logiciel vgp.

Dans la pratique, quatre grandes familles d’équipements de chantier reviennent systématiquement :

✓ Appareils et engins de levage de charges : grues mobiles, palans, ponts roulants, treuils et chariots élévateurs. Ces derniers concentrent une grande partie des accidents liés au levage

✓ Plateformes élévatrices de personnel (PEMP/nacelles) : à ciseaux, articulées, télescopiques. Ici, la réglementation vise autant la sécurité mécanique que la prévention du risque de chute de hauteur.

✓ Engins de terrassement et de manutention : pelles hydrauliques, mini-pelles, chargeuses, tombereaux. Leur usage intensif et la variété des accessoires augmentent la probabilité de défaillances

✓ Accessoires de levage : élingues, chaînes, crochets, pinces, ventouses. Leur état est souvent négligé, alors qu’un défaut d’élingue peut être aussi dangereux qu’une panne de grue.

✓ Équipements complémentaires : potences, palonniers, plateformes de travail suspendues, etc.

Il est fréquent que les exploitants rapprochent la VGP du contrôle technique routier. Pourtant, ce sont deux obligations indépendantes :

✓ La VGP relève du Code du travail : elle concerne les engins et accessoires utilisés comme équipements de travail, qu’ils circulent ou non sur la voie publique.

✓ Le contrôle technique atteste la conformité à la circulation routière : éclairage, émissions, freinage routier, etc.

Exemple : un camion-grue est soumis à deux régimes simultanés. La cabine et le châssis relèvent du contrôle technique routier, tandis que la grue montée à l’arrière relève des VGP.

Cette distinction est essentielle lors des audits HSE ou des inspections de la CARSAT : un engin peut être parfaitement autorisé à circuler mais rester interdit d’usage sur chantier faute de VGP à jour.

La réglementation ne se limite pas à “cocher une case” tous les six mois. Pour être utile à l’exploitation, la VGP doit suivre une méthodologie structurée :

Préparation : identification précise (n° de série, plaque CE), récupération des notices et des rapports antérieurs.

Contrôle visuel : examen de l’état général (fissures, corrosion, fuites, jeux mécaniques).

Essais fonctionnels : levage/descente, translation, stabilité, dispositifs d’arrêt d’urgence.

Rédaction du rapport : description factuelle, réserves classées par niveau de criticité, délais de levée.

Suivi : levée documentée des réserves (photos, factures, contre-visites), archivage et disponibilité en cas de contrôle.

Selon l’arrêté du 1er mars 2004, la vérification peut être réalisée par une personne compétente interne ou par un organisme accrédité. L’enjeu n’est pas le statut du vérificateur, mais sa compétence et son indépendance.

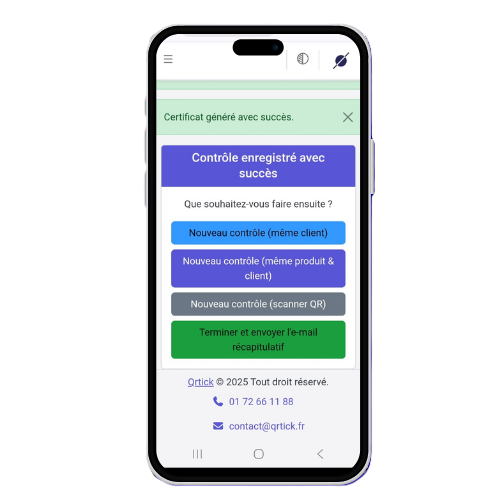

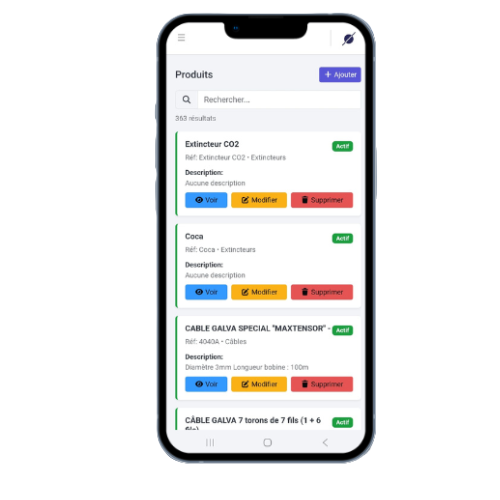

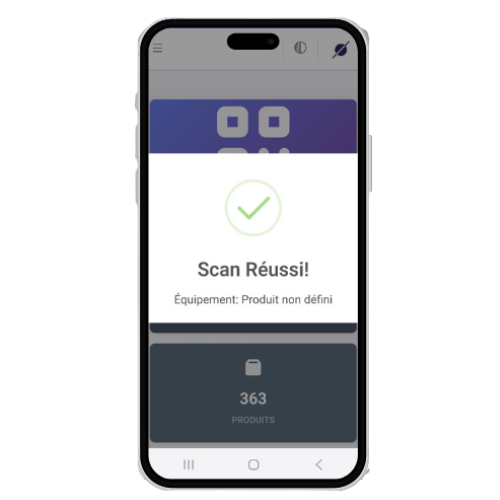

Pour les entreprises multi-sites, suivre ce cycle à la main devient rapidement ingérable. Un Logiciel VGP permet d’automatiser les rappels, de centraliser les rapports et de partager les preuves lors d’un audit. Nos abonnements offrent une montée en puissance graduelle, tandis que nos produits (QR codes, étiquettes, lecteurs NFC) facilitent le suivi sur le terrain.

Chaque famille d’équipements possède ses spécificités. Quelques exemples fréquents lors des VGP :

✓ Chariots élévateurs : fissures de mât, usure des fourches, chaînes détendues, batteries sulfatées.

✓ Nacelles/PEMP : système de descente d’urgence, stabilisateurs, capteurs anti-écrasement, ancrages de harnais.

✓ Mini-pelles/pelles : usure des axes, flexibles hydrauliques poreux, frein de rotation, état des attaches rapides.

✓ Accessoires de levage : élingues textiles effilochées, crochets sans linguet, chaînes corrodées, étiquettes de CMU illisibles.

Ces exemples sont loin d’être anecdotiques : ils représentent une part importante des réserves notifiées dans les rapports VGP. Leur détection précoce évite à la fois les accidents et les arrêts prolongés d’engins critiques.

Reporter une VGP, c’est prendre un risque humain et juridique. Au-delà de l’accident, l’entreprise s’expose à des sanctions administratives, une responsabilité civile/pénale et à l’immobilisation de l’engin. Le coût d’un contrôle reste inférieur à celui d’un arrêt de production ou d’un contentieux.

Un contrôle périodique réglementaire de l’aptitude d’un engin à fonctionner en sécurité, assorti d’un rapport conservé par l’entreprise.

Une personne compétente (interne ou externe) disposant des connaissances et moyens nécessaires, avec indépendance de jugement et capacité à produire un rapport exploitable.

Grues, palans, ponts roulants, chariots élévateurs, nacelles/PEMP, pelles et mini-pelles, accessoires de levage (élingues, chaînes…), et d’autres équipements listés par la réglementation.

À la mise en service, périodiquement selon la catégorie d’équipement, et après modification/incident ou remontage. Les engins de levage et de manutention sont particulièrement concernés.